Kafka "... und dass du mir das Liebste bist"

Dabei galt ihm die Heirat und Kinder zu haben als das Höchste, das einem Menschen gelingen kann: "Heiraten, eine Familie gründen, alle Kinder, welche kommen, hinnehmen, in dieser unsicheren Welt erhalten und gar noch ein wenig führen, ist meiner Überzeugung nach das Äußerste, das einem Menschen überhaupt gelingen kann." (Brief an den Vater)

Dennoch war es ihm, trotz dreier Verlobungen, nicht möglich, dauerhaft eine Beziehung zu einer Frau einzugehen. Ein gewichtiger Grund für dieses Scheitern war sicherlich das Verhältnis zu seinen Eltern. Der Mangel an Zuwendung und Aufmerksamkeit in der Kindheit und Jugend führte im Laufe seines Lebens zu einer Angst vor (körperlicher) Nähe: "Der Coitus als Bestrafung des Glücks des Beisammenseins." (Tagebuch vom 14. August 1913). Kafka, den immer das Gefühl bedrückte, nicht seinen Wünschen entsprechend zu leben, hatte eine panische Angst davor, den letzten Rest an Freiheit, den er sich vor allem im Schreiben bewahrte, durch eine dauerhafte Beziehung zu verlieren. Nähe konnte er über Briefe herstellen. So entstanden die schönsten Liebesbriefe der Weltliteratur.

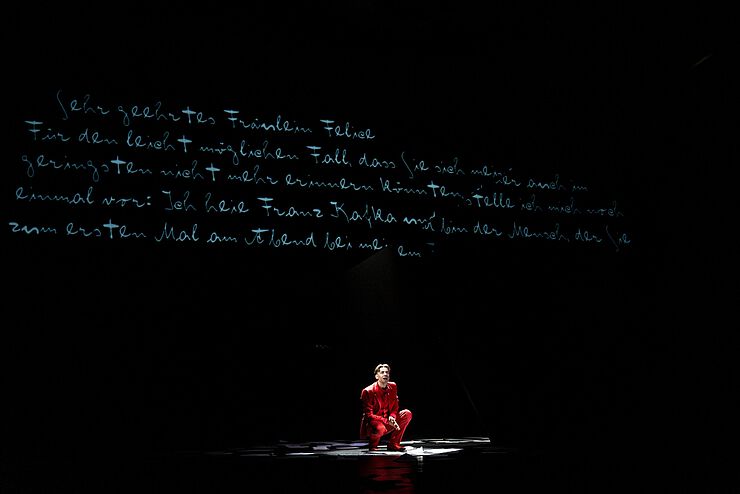

Die Beziehungen zu Felice Bauer und Milena Jesenská wurden überwiegend per Brief geführt. Erst kurz vor seinem Tod versuchte er den Ausbruch aus diesem Teufelskreis: wenige Monate lebte er mit Dora Diamant, die den Schwerkranken auch aufopferungsvoll pflegte, gemeinsam in Berlin.

Autor und Regisseur Stefan Wolfram erarbeitete nach gründlicher Recherche biografischer Dokumente und unter Einbindung der literarischen Werke Franz Kafkas einen Theaterabend über den unvermindert faszinierenden Dichter und Menschen, auf dessen Spuren man in seinem geliebten Prag noch heute an jeder Ecke stößt.

Inszenierung

Ausstattung: Tom Böhm

Choreographie: Gundula Peuthert

Dramaturgie: Eveline Günther

Premiere: 11. April 2025, großes Haus

Termine

Rollen

Kafka: Janik MarderMax Brod / Prokurist / A / Strafkolonie: Alexander Höchst

Mutter / Milena / B / Strafkolonie / Vermieterin: Katja Reimann

Vater / Türhüter / E / Strafkolonie / Zimmerherr: Sönke Schnitzer

Ottla / Juli(Leni) / C / Strafkolonie: Larissa Ruppert

Dora / Schwester / D / Strafkolonie: Leonie Mann

Presse:

Eine szenische Collage von Oberspielleiter Stefan Wolfram. Es ist der überzeugende Versuch, in die widerspruchsreiche Gefühls- und Gedankenwelt des Dichters einzutauchen.

Der Regisseur arbeitet den Konflikt des ewigen Junggesellen zwischen „Bindungs-Begehren und Bindungs-Angst“ heraus: Kafka und die Frauen ist das zentrale Motiv der Collage.

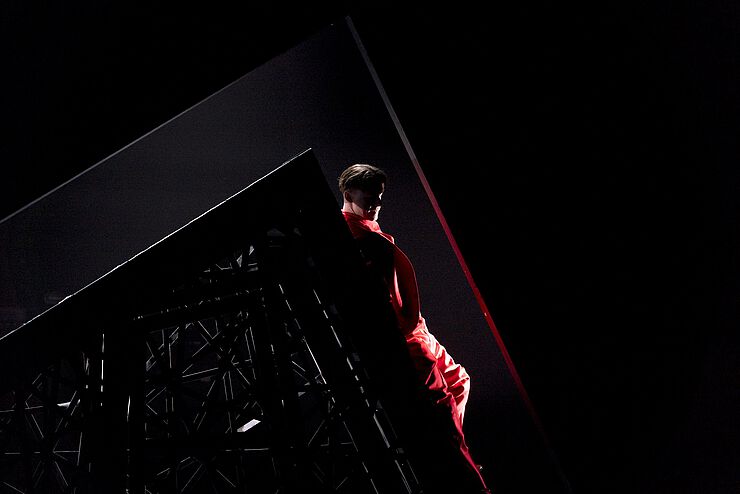

Weggeworfene Manuskriptblätter bedecken die dunkle Bühne von Ausstatter Tom Böhm. Das gut geführte Ensemble ist ganz in leidenschaftliches Rot gekleidet. Bis auf Janik Marder als Kafka spielen die Darsteller mehrere Figuren. Sie kommentieren als Gruppe das Geschehen, treiben die Handlung voran, mal kritisch, mal witzig.

Sönke Schnitzer, neu im Haus, gibt den dominanten Vater Kafkas und interpretiert die schauerliche Erzählung „In der Strafkolonie“ wie ein Ingenieur, der von der Technik eines Folter-Bettes so begeistert ist, dass ihn die Qualen des Opfers nicht interessieren. Ein Gänsehautmoment.

Katja Reimanns Milena ist eine impulsive, selbstbewusste und sinnliche Frau, die sich nach Kafkas Liebe sehnt. Alexander Höchst überzeugt als Max Brod, der die „letzte Bitte“ seines lungenkranken Freundes glücklicherweise nicht erfüllt. Kafka hatte verfügt, seine schriftliche Hinterlassenschaft „restlos und ungelesen zu verbrennen“.

Die quirlige Larissa Ruppert als Kafkas Lieblingsschwester Ottla bringt den Bruder im Handumdrehen zum Lachen. In der Rolle als freizügige Modistin Julie Wohryzek luchst sie Kafka einen Kuss ab und fühlt sich schon als Literatengattin. Ein akrobatisches Kunststück: ihr lustvoller Liebestanz mit Franz auf, unter und neben einem Stuhl.

Sehr körperlich, oft auf Knien und im Kriechen gestaltet Janik Marder den Autor. Niedergedrückt, voll innerer Spannung, mit heftigen Zuckungen. Als Gregor Samsa wird er nicht zum riesigen Insekt wie in der Erzählung „Die Verwandlung“. Er versteckt sich vor der Familie hinter einem brückenähnlichen Keil. Marder hat unglaublich viel Text zu spielen.

Rainer Kasselt, Sächsische Zeitung

Das ist eine mutige Form, die das Theater Bautzen hier ausprobiert. Ein Theater, sehr nah an der Literatur. ... Und das macht es nicht so einfach, für den Theater Besucher, der es gewohnt ist,

viel Spiel, viele Effekte zu sehen. Also ein sehr dichter und anspruchsvoller Abend. Aber es ist eben auch ein sehr gut gemachter Abend und wirklich konsequent in seiner Ästhetik.

Stefan Petraschewsky, MDR Kultur

Theaterpädagogisches Begleitmaterial

Weiterführendes theaterpädagogisches Material finden Sie hier!

« zurück